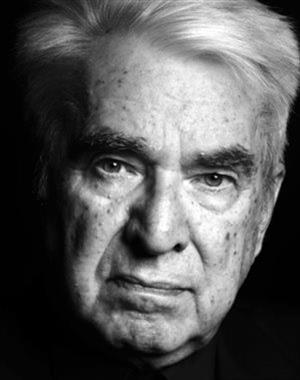

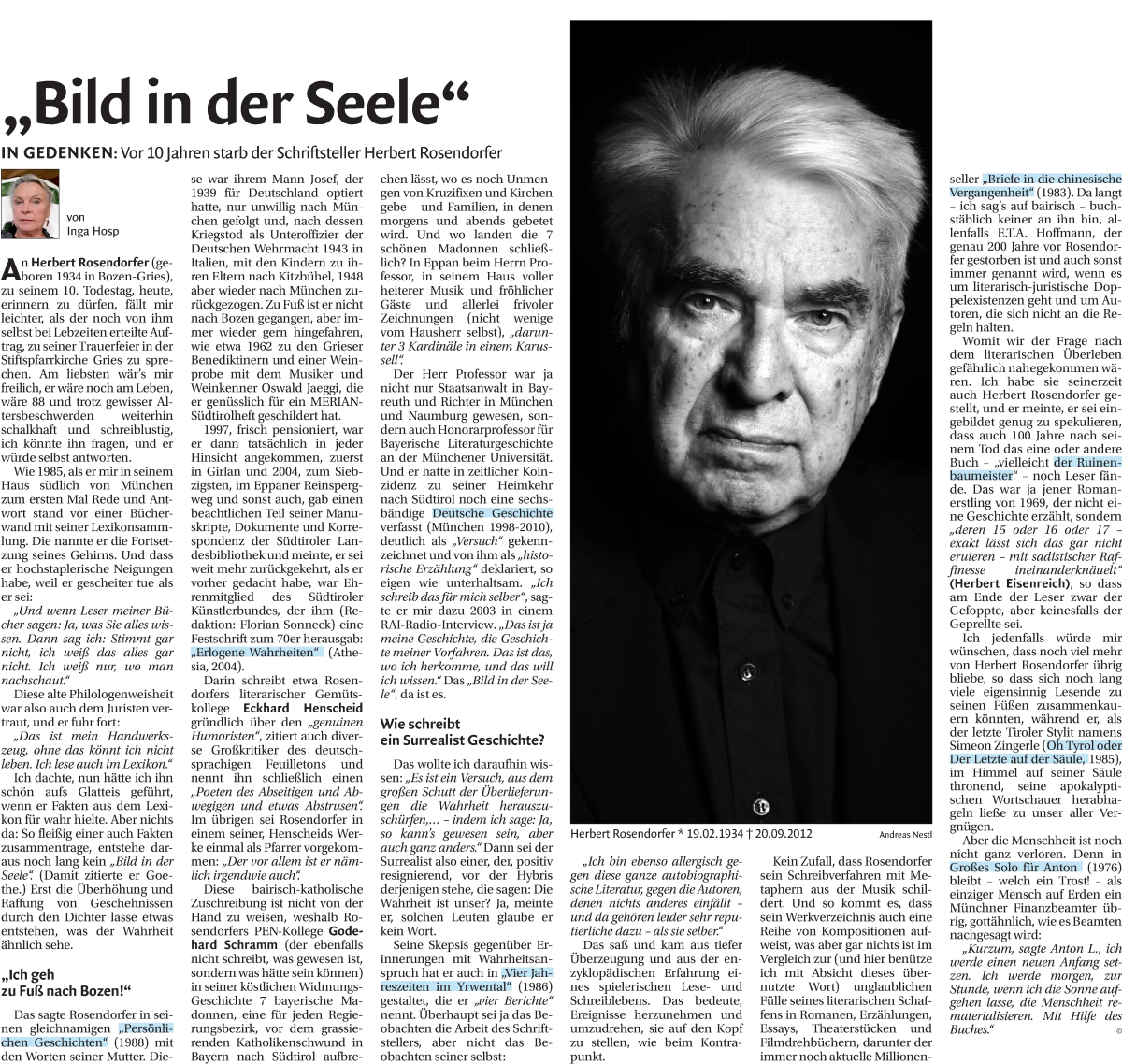

In Gedenken: Vor 10 Jahren starb der Schriftsteller

Herbert Rosendorfer

An Herbert Rosendorfer (geboren 1934 in Bozen-Gries), zu seinem 10. Todestag, heute, erinnern zu dürfen, fällt mir leichter, als der noch von ihm selbst bei Lebzeiten erteilte Auftrag, zu seiner Trauerfeier in der Stiftspfarrkirche Gries zu sprechen. Am liebsten wär’s mir freilich, er wäre noch am Leben, wäre 88 und trotz gewisser Altersbeschwerden weiterhin schalkhaft und schreiblustig, ich könnte ihn fragen, und er würde selbst antworten.

Wie 1985, als er mir in seinem Haus südlich von München zum ersten Mal Rede und Antwort stand vor einer Bücherwand mit seiner Lexikonsammlung. Die nannte er die Fortsetzung seines Gehirns. Und dass er hochstaplerische Neigungen habe, weil er gescheiter tue als er sei:

„Und wenn Leser meiner Bücher sagen: Ja, was Sie alles wissen. Dann sag ich: Stimmt gar nicht, ich weiß das alles gar nicht. Ich weiß nur, wo man nachschaut.“

Diese alte Philologenweisheit war also auch dem Juristen vertraut, und er fuhr fort:

„Das ist mein Handwerkszeug, ohne das könnt ich nicht leben. Ich lese auch im Lexikon.“

Ich dachte, nun hätte ich ihn schön aufs Glatteis geführt, wenn er Fakten aus dem Lexikon für wahr hielte. Aber nichts da: So fleißig einer auch Fakten zusammentrage, entstehe daraus noch lang kein „Bild in der Seele“. (Damit zitierte er Goethe.) Erst die Überhöhung und Raffung von Geschehnissen durch den Dichter lasse etwas entstehen, was der Wahrheit ähnlich sehe.

„Ich geh zu Fuß nach Bozen!“

Das sagte Rosendorfer in seinen gleichnamigen „Persönlichen Geschichten“ (1988) mit den Worten seiner Mutter. Diese war ihrem Mann Josef, der 1939 für Deutschland optiert hatte, nur unwillig nach München gefolgt und, nach dessen Kriegstod als Unteroffizier der Deutschen Wehrmacht 1943 in Italien, mit den Kindern zu ihren Eltern nach Kitzbühel, 1948 aber wieder nach München zurückgezogen. Zu Fuß ist er nicht nach Bozen gegangen, aber immer wieder gern hingefahren, wie etwa 1962 zu den Grieser Benediktinern und einer Weinprobe mit dem Musiker und Weinkenner Oswald Jaeggi, die er genüsslich für ein MERIAN-Südtirolheft geschildert hat.

1997, frisch pensioniert, war er dann tatsächlich in jeder Hinsicht angekommen, zuerst in Girlan und 2004, zum Siebzigsten, im Eppaner Reinspergweg und sonst auch, gab einen beachtlichen Teil seiner Manuskripte, Dokumente und Korrespondenz der Südtiroler Landesbibliothek und meinte, er sei weit mehr zurückgekehrt, als er vorher gedacht habe, war Ehrenmitglied des Südtiroler Künstlerbundes, der ihm (Redaktion: Florian Sonneck) eine Festschrift zum 70er herausgab: „Erlogene Wahrheiten“ (Athesia, 2004).

Darin schreibt etwa Rosendorfers literarischer Gemütskollege Eckhard Henscheid gründlich über den „genuinen Humoristen“, zitiert auch diverse Großkritiker des deutschsprachigen Feuilletons und nennt ihn schließlich einen „Poeten des Abseitigen und Abwegigen und etwas Abstrusen“. Im übrigen sei Rosendorfer in einem seiner, Henscheids Werke einmal als Pfarrer vorgekommen: „Der vor allem ist er nämlich irgendwie auch“.

Diese bairisch-katholische Zuschreibung ist nicht von der Hand zu weisen, weshalb Rosendorfers PEN-Kollege Godehard Schramm (der ebenfalls nicht schreibt, was gewesen ist, sondern was hätte sein können) in seiner köstlichen Widmungs-Geschichte 7 bayerische Madonnen, eine für jeden Regierungsbezirk, vor dem grassierenden Katholikenschwund in Bayern nach Südtirol aufbrechen lässt, wo es noch Unmengen von Kruzifixen und Kirchen gebe – und Familien, in denen morgens und abends gebetet wird. Und wo landen die 7 schönen Madonnen schließlich? In Eppan beim Herrn Professor, in seinem Haus voller heiterer Musik und fröhlicher Gäste und allerlei frivoler Zeichnungen (nicht wenige vom Hausherr selbst), „darunter 3 Kardinäle in einem Karussell“.

Der Herr Professor war ja nicht nur Staatsanwalt in Bayreuth und Richter in München und Naumburg gewesen, sondern auch Honorarprofessor für Bayerische Literaturgeschichte an der Münchener Universität. Und er hatte in zeitlicher Koinzidenz zu seiner Heimkehr nach Südtirol noch eine sechsbändige Deutsche Geschichte verfasst (München 1998-2010), deutlich als „Versuch“ gekennzeichnet und von ihm als „historische Erzählung“ deklariert, so eigen wie unterhaltsam. „Ich schreib das für mich selber“, sagte er mir dazu 2003 in einem RAI-Radio-Interview. „Das ist ja meine Geschichte, die Geschichte meiner Vorfahren. Das ist das, wo ich herkomme, und das will ich wissen.“ Das „Bild in der Seele“, da ist es.

Wie schreibt ein Surrealist Geschichte?

Das wollte ich daraufhin wissen: „Es ist ein Versuch, aus dem großen Schutt der Überlieferungen die Wahrheit herauszuschürfen,… – indem ich sage: Ja, so kann’s gewesen sein, aber auch ganz anders.“ Dann sei der Surrealist also einer, der, positiv resignierend, vor der Hybris derjenigen stehe, die sagen: Die Wahrheit ist unser? Ja, meinte er, solchen Leuten glaube er kein Wort.

Seine Skepsis gegenüber Erinnerungen mit Wahrheitsanspruch hat er auch in „Vier Jahreszeiten im Yrwental“ (1986) gestaltet, die er „vier Berichte“ nennt. Überhaupt sei ja das Beobachten die Arbeit des Schriftstellers, aber nicht das Beobachten seiner selbst:

„Ich bin ebenso allergisch gegen diese ganze autobiographische Literatur, gegen die Autoren, denen nichts anderes einfällt – und da gehören leider sehr reputierliche dazu – als sie selber.“

Das saß und kam aus tiefer Überzeugung und aus der enzyklopädischen Erfahrung eines spielerischen Lese- und Schreiblebens. Das bedeute, Ereignisse herzunehmen und umzudrehen, sie auf den Kopf zu stellen, wie beim Kontrapunkt.

Kein Zufall, dass Rosendorfer sein Schreibverfahren mit Metaphern aus der Musik schildert. Und so kommt es, dass sein Werkverzeichnis auch eine Reihe von Kompositionen aufweist, was aber gar nichts ist im Vergleich zur (und hier benütze ich mit Absicht dieses übernutzte Wort) unglaublichen Fülle seines literarischen Schaffens in Romanen, Erzählungen, Essays, Theaterstücken und Filmdrehbüchern, darunter der immer noch aktuelle Millionenseller „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ (1983). Da langt – ich sag’s auf bairisch – buchstäblich keiner an ihn hin, allenfalls E.T.A. Hoffmann, der genau 200 Jahre vor Rosendorfer gestorben ist und auch sonst immer genannt wird, wenn es um literarisch-juristische Doppelexistenzen geht und um Autoren, die sich nicht an die Regeln halten.

Womit wir der Frage nach dem literarischen Überleben gefährlich nahegekommen wären. Ich habe sie seinerzeit auch Herbert Rosendorfer gestellt, und er meinte, er sei eingebildet genug zu spekulieren, dass auch 100 Jahre nach seinem Tod das eine oder andere Buch – „vielleicht der Ruinenbaumeister“ – noch Leser fände. Das war ja jener Romanerstling von 1969, der nicht eine Geschichte erzählt, sondern „deren 15 oder 16 oder 17 – exakt lässt sich das gar nicht eruieren – mit sadistischer Raffinesse ineinanderknäuelt“ (Herbert Eisenreich), so dass am Ende der Leser zwar der Gefoppte, aber keinesfalls der Geprellte sei.

Ich jedenfalls würde mir wünschen, dass noch viel mehr von Herbert Rosendorfer übrig bliebe, so dass sich noch lang viele eigensinnig Lesende zu seinen Füßen zusammenkauern könnten, während er, als der letzte Tiroler Stylit namens Simeon Zingerle (Oh Tyrol oder Der Letzte auf der Säule, 1985), im Himmel auf seiner Säule thronend, seine apokalyptischen Wortschauer herabhageln ließe zu unser aller Vergnügen.

Aber die Menschheit ist noch nicht ganz verloren. Denn in Großes Solo für Anton (1976) bleibt – welch ein Trost! – als einziger Mensch auf Erden ein Münchner Finanzbeamter übrig, gottähnlich, wie es Beamten nachgesagt wird:

„Kurzum, sagte Anton L., ich werde einen neuen Anfang setzen. Ich werde morgen, zur Stunde, wenn ich die Sonne aufgehen lasse, die Menschheit rematerialisieren. Mit Hilfe des Buches.“

Inga Hosp

© Alle Rechte vorbehalten